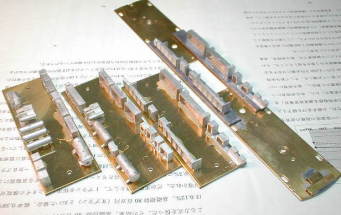

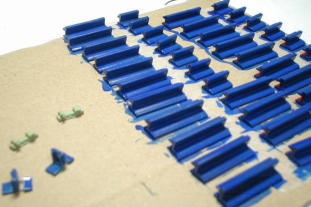

先頭車だけでも6両。組み上げるだけでも相当時間がかかります。前回のエースカーとは違ってアングルのドア部分の逃げがない代わりにドア間に裏打ちをするという谷川のキット独特の構造(従来の旧国などがこの構造です)でかなりしっかりしたものになります。('02,1,30) 先頭車だけでも6両。組み上げるだけでも相当時間がかかります。前回のエースカーとは違ってアングルのドア部分の逃げがない代わりにドア間に裏打ちをするという谷川のキット独特の構造(従来の旧国などがこの構造です)でかなりしっかりしたものになります。('02,1,30) |

雨樋は前面、妻板側ともコの字型に切り出した角線を先に貼り付けます。これをガイドにして側面部分の雨樋をつけると作業がはかどります。('02,4,8) 雨樋は前面、妻板側ともコの字型に切り出した角線を先に貼り付けます。これをガイドにして側面部分の雨樋をつけると作業がはかどります。('02,4,8) |

雨樋部分の仕上げ、前面継ぎ目等定石どおりの作業です。但しのっぺりとした電車だけに乗務員扉あたりの平面性だけは特に気を使います。('02,4,8) 雨樋部分の仕上げ、前面継ぎ目等定石どおりの作業です。但しのっぺりとした電車だけに乗務員扉あたりの平面性だけは特に気を使います。('02,4,8) |

テールライトを取り付けます。きっちりと前面を向くように注意します。前照灯はエコーの物を用いますので純正パーツは利用しません。点灯化用には裏側にパイプを取り付けます。('02,8,8) テールライトを取り付けます。きっちりと前面を向くように注意します。前照灯はエコーの物を用いますので純正パーツは利用しません。点灯化用には裏側にパイプを取り付けます。('02,8,8) |

続いてクツヅリを取り付けます。と言っても真鍮角線を貼り付けるようになっているだけです。実写の写真を見ますとそんなに目立つようなものは付いていませんので、別に省略しても問題はないと思います。('02,8,8) 続いてクツヅリを取り付けます。と言っても真鍮角線を貼り付けるようになっているだけです。実写の写真を見ますとそんなに目立つようなものは付いていませんので、別に省略しても問題はないと思います。('02,8,8) |

このキットの品位を下げているプレスパーツを修正します。とにかくありとあらゆる物にプレスパーツが用いられており、このアンテナなどこのままでは使えたものではありません。両面から平ヤスリを用いプレスの歪を取り除きます。一方先頭車前面下部のアンチクライマーはとてもではありませんが使えそうにありません。('02,8,8) このキットの品位を下げているプレスパーツを修正します。とにかくありとあらゆる物にプレスパーツが用いられており、このアンテナなどこのままでは使えたものではありません。両面から平ヤスリを用いプレスの歪を取り除きます。一方先頭車前面下部のアンチクライマーはとてもではありませんが使えそうにありません。('02,8,8) |

アンテナ部分の配管です。パンタ部分の配管と同仕様です。ところで、説明図に入っている配管図の内品川寄り先頭車(偶数車)の配管が左右逆になっていますので注意されてください。('02,9,10) アンテナ部分の配管です。パンタ部分の配管と同仕様です。ところで、説明図に入っている配管図の内品川寄り先頭車(偶数車)の配管が左右逆になっていますので注意されてください。('02,9,10) |

続いてパンタ側の配管です。折角の見せ場ですので精密パイプを用いた2段構造としました。外形0.6mm内径0.43mmに0.3mm真鍮線をかまします。車体引き込み部等パイプを曲げる必要のある部分はパイプの中に0.4mm線を入れておきパイプが折れてしまわないようにします。('02,10,15) 続いてパンタ側の配管です。折角の見せ場ですので精密パイプを用いた2段構造としました。外形0.6mm内径0.43mmに0.3mm真鍮線をかまします。車体引き込み部等パイプを曲げる必要のある部分はパイプの中に0.4mm線を入れておきパイプが折れてしまわないようにします。('02,10,15) |

結構面倒ですが、2段表現の効果は塗りあがってみるとやっぱり違います。京急は0.3mm線部分が黒く塗られていますので尚更です。('02,10,15) 結構面倒ですが、2段表現の効果は塗りあがってみるとやっぱり違います。京急は0.3mm線部分が黒く塗られていますので尚更です。('02,10,15) |

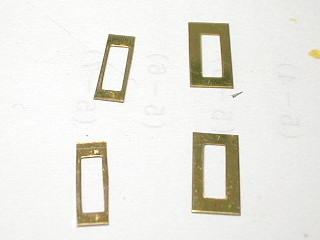

側面方向幕枠を取り付けます。何か代用パーツを考えたのですがいいものが見当たらず、純正パーツを用いました。今回谷川にしては珍しく部品不足が多く苦労しました。この方向幕枠も一つありませんでしたが、同じ谷川の旧国のキットに同じ物が入っておりこれを利用しました。枠は2種類入っていますが、写真の位置関係で取り付けます。写真上左側が品川寄り、反対側も同じ位置にそれぞれの形の物が付きます。('02,11,19) 側面方向幕枠を取り付けます。何か代用パーツを考えたのですがいいものが見当たらず、純正パーツを用いました。今回谷川にしては珍しく部品不足が多く苦労しました。この方向幕枠も一つありませんでしたが、同じ谷川の旧国のキットに同じ物が入っておりこれを利用しました。枠は2種類入っていますが、写真の位置関係で取り付けます。写真上左側が品川寄り、反対側も同じ位置にそれぞれの形の物が付きます。('02,11,19) |

続いて手摺用の取り付け孔を開けていきます。まずは前面貫通扉の横。画像が悪くて申し訳ありません。尚アンチクライマーですが、こちらも代用できる物が無く、純正パーツを用いました。ヤスリでかなり修正する必要があります。また、前面両側に着く屋根上へ上る為のステップですが、こちらはマッハのエッチングパーツを用いる事にしました。('02,11,19) 続いて手摺用の取り付け孔を開けていきます。まずは前面貫通扉の横。画像が悪くて申し訳ありません。尚アンチクライマーですが、こちらも代用できる物が無く、純正パーツを用いました。ヤスリでかなり修正する必要があります。また、前面両側に着く屋根上へ上る為のステップですが、こちらはマッハのエッチングパーツを用いる事にしました。('02,11,19) |

続いて乗務員扉用手摺取り付け孔を開けます。1両に付16箇所あります。手摺自体は塗装後洋白線を用いて取り付ければよいタイプです。('02,11,19) 続いて乗務員扉用手摺取り付け孔を開けます。1両に付16箇所あります。手摺自体は塗装後洋白線を用いて取り付ければよいタイプです。('02,11,19) |

下回りです。今回もMP化しています。ウエイトは京阪1900系等で行っている方法で、鉛板の利用です。まずは床下機器取付台を兼ねて1mm厚の物を2枚重ねます。後は床上側にシートの邪魔にならないよう貼り付ければ、MP用ウエイトを用いるよりも重たくなります。('02,11,19) 下回りです。今回もMP化しています。ウエイトは京阪1900系等で行っている方法で、鉛板の利用です。まずは床下機器取付台を兼ねて1mm厚の物を2枚重ねます。後は床上側にシートの邪魔にならないよう貼り付ければ、MP用ウエイトを用いるよりも重たくなります。('02,11,19) |

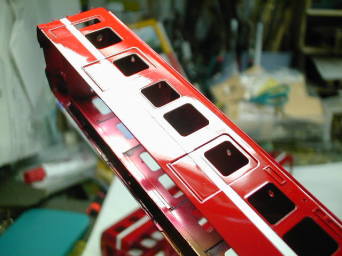

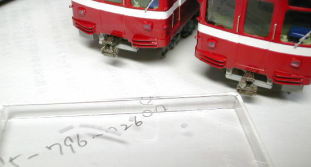

いよいよ塗装です。まずは白を吹きます。前回不調だったピースコンですがエアーホースの空気漏れが原因と判り、ホースを交換したら絶好調!塗料の量を調節しながら下地を消しにくい白色でも上手く色を乗せることが出来ます。塗装後2.5mm幅のマスキングテープを用いて白帯をマスキング。赤色を吹きます。目も覚めるような京急カラ−の出来上がりです。('02,11,19) いよいよ塗装です。まずは白を吹きます。前回不調だったピースコンですがエアーホースの空気漏れが原因と判り、ホースを交換したら絶好調!塗料の量を調節しながら下地を消しにくい白色でも上手く色を乗せることが出来ます。塗装後2.5mm幅のマスキングテープを用いて白帯をマスキング。赤色を吹きます。目も覚めるような京急カラ−の出来上がりです。('02,11,19) |

ピースコンの調子が良かったおかげで、鏡面塗装状態に仕上がりました。光を反射させて見ました。でも逆に小さな埃まで目立ってしまいます。1色目の白塗装後、当日に白をマスキングした為、白帯部分は塗面が荒れています。しかし、埃等の修正上塗りをすれば問題ありませんので、作業時間短縮のためには当日マスキング、当日2色目塗装が日常的になってきました。('02,11,19) ピースコンの調子が良かったおかげで、鏡面塗装状態に仕上がりました。光を反射させて見ました。でも逆に小さな埃まで目立ってしまいます。1色目の白塗装後、当日に白をマスキングした為、白帯部分は塗面が荒れています。しかし、埃等の修正上塗りをすれば問題ありませんので、作業時間短縮のためには当日マスキング、当日2色目塗装が日常的になってきました。('02,11,19) |

上塗り前のディティール工作にかかります。洋白線を用いて手摺類を取り付けます。先頭車1両で10本の手摺が必要になります。ワイパーに銀を入れ、最大のアクセントとなるシールドビームを取り付けます。今回はかなり埃が付着しています。修正箇所も多く仕上がりがちょっと気になります。('02,12,2) 上塗り前のディティール工作にかかります。洋白線を用いて手摺類を取り付けます。先頭車1両で10本の手摺が必要になります。ワイパーに銀を入れ、最大のアクセントとなるシールドビームを取り付けます。今回はかなり埃が付着しています。修正箇所も多く仕上がりがちょっと気になります。('02,12,2) |

乗務員扉用の窓サッシですが、手摺を取り付けたため、そのままでは使えなくなりました。ぎりぎりの幅を残して切り取ります。その後プライマーを塗って銀色を塗り取り付けます。('02,12,20) 乗務員扉用の窓サッシですが、手摺を取り付けたため、そのままでは使えなくなりました。ぎりぎりの幅を残して切り取ります。その後プライマーを塗って銀色を塗り取り付けます。('02,12,20) |

艤装にかかります。ここからはどんどん車両が生き生きしてきます。('02,12,20) 艤装にかかります。ここからはどんどん車両が生き生きしてきます。('02,12,20) |

パンタ周りです。パンタ台は珍しくエコーの物が使えます。別途灰色に塗り、接着に依らず、パンタとともにビスで締め付けました。('02,12,20) パンタ周りです。パンタ台は珍しくエコーの物が使えます。別途灰色に塗り、接着に依らず、パンタとともにビスで締め付けました。('02,12,20) |

窓ガラスを取り付けます。このキットは窓ガラス用の塩ビ板まで入っています。1枚ものをドンと貼り付けたいのですが、戸袋窓部分がへっこんでしまいますので、客用扉、アルミサッシ部分と戸袋窓部分と分けて貼り付けました。塩ビ板はあらかじめ大体の大きさに切り出しておくと作業が楽に進みます。('03,02,12) 窓ガラスを取り付けます。このキットは窓ガラス用の塩ビ板まで入っています。1枚ものをドンと貼り付けたいのですが、戸袋窓部分がへっこんでしまいますので、客用扉、アルミサッシ部分と戸袋窓部分と分けて貼り付けました。塩ビ板はあらかじめ大体の大きさに切り出しておくと作業が楽に進みます。('03,02,12) |

運転台、椅子などの内装類の塗装をしました。金属製の運転台、運転手用椅子はプライマーを塗ってから、最近では健康第一で筆塗りには水性塗料を用いています。('03,08,29) 運転台、椅子などの内装類の塗装をしました。金属製の運転台、運転手用椅子はプライマーを塗ってから、最近では健康第一で筆塗りには水性塗料を用いています。('03,08,29) |

椅子の取り付けには両面テープを用います。窓ガラス類、灯火類の補修のために接着剤は避けるべきと思います。('03,10,1) 椅子の取り付けには両面テープを用います。窓ガラス類、灯火類の補修のために接着剤は避けるべきと思います。('03,10,1) |

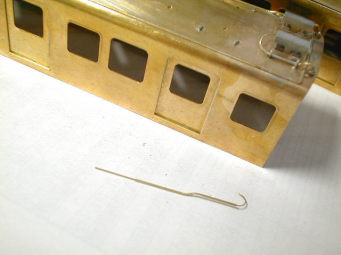

今回一番苦しんだのがこの角型標識灯のレンズです。車体側のパーツは真鍮パイプを四角くプレスしただけの簡単なもの。ここにぴったりとはまる大きさのレンズを切り出しそれをきれいにはめ込むのは至難の業でした。裏からも押さえられるようにL型に曲げた線材と表側からはピンセットと不器用な手を使っての工作2両分合計4箇所で3時間も費やしてしまいました。ちなみに固定にはボンドではなくラッカー系のシンナーを用います。('03,10,1) 今回一番苦しんだのがこの角型標識灯のレンズです。車体側のパーツは真鍮パイプを四角くプレスしただけの簡単なもの。ここにぴったりとはまる大きさのレンズを切り出しそれをきれいにはめ込むのは至難の業でした。裏からも押さえられるようにL型に曲げた線材と表側からはピンセットと不器用な手を使っての工作2両分合計4箇所で3時間も費やしてしまいました。ちなみに固定にはボンドではなくラッカー系のシンナーを用います。('03,10,1) |

レンズ部分のアップです。('03,10,1) レンズ部分のアップです。('03,10,1) |