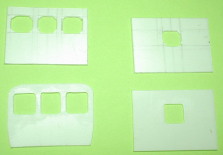

まずは内装からはじめます。これは運転室仕切りとトイレ、洗面台エリアの仕切りです。この車両はドア部分がデッキ化されていませんので、数は少なくて済みます。加工の楽な0.5mm厚のプラ板を用います。('02,1,16) まずは内装からはじめます。これは運転室仕切りとトイレ、洗面台エリアの仕切りです。この車両はドア部分がデッキ化されていませんので、数は少なくて済みます。加工の楽な0.5mm厚のプラ板を用います。('02,1,16) |

大まかに窓とドア部分の窓を開けてから、精密平ヤスリと丸ヤスリを用いて窓部分の形を整えていきます。社内に隠れる部分とはいえ運転台後ろの仕切りは目立つ部分ですのできれいに仕上げてください。特に大事なのはきれいな四角を作ることです。寸法はイメージで大まかでいいのですが、後日アップします。('02,1,16) 大まかに窓とドア部分の窓を開けてから、精密平ヤスリと丸ヤスリを用いて窓部分の形を整えていきます。社内に隠れる部分とはいえ運転台後ろの仕切りは目立つ部分ですのできれいに仕上げてください。特に大事なのはきれいな四角を作ることです。寸法はイメージで大まかでいいのですが、後日アップします。('02,1,16) |

運転台はエコーの気動車用を用います。ここでちょっとアイデア。この運転台を上下二つに切り、下側を裏返して助手席側に用います。マスコン部分が飛び出してそれらしく見えません?('02,1,16) 運転台はエコーの気動車用を用います。ここでちょっとアイデア。この運転台を上下二つに切り、下側を裏返して助手席側に用います。マスコン部分が飛び出してそれらしく見えません?('02,1,16) |

これに色を塗ります。仕切りはベージュ色。アクリル系の筆塗りです。色はサンドカラーです。運転台はシールプライマーを下塗りしてから、近鉄独特の水色に塗ります。これらは透明ゴム系接着剤を用います。('02,1,16) これに色を塗ります。仕切りはベージュ色。アクリル系の筆塗りです。色はサンドカラーです。運転台はシールプライマーを下塗りしてから、近鉄独特の水色に塗ります。これらは透明ゴム系接着剤を用います。('02,1,16) |

乗客用シートです。カツミの廉価版を用います。最近高額の物が出ていますが加工すればこれで十分です。エースカーはシートピッチが狭いためこのバーツも少し間を詰めなければなりません。1つずつ切り離すと大変ですので、4つ、2つと適当に切り分け台座部分を切除します。('02,1,16) 乗客用シートです。カツミの廉価版を用います。最近高額の物が出ていますが加工すればこれで十分です。エースカーはシートピッチが狭いためこのバーツも少し間を詰めなければなりません。1つずつ切り離すと大変ですので、4つ、2つと適当に切り分け台座部分を切除します。('02,1,16) |

これをダンボールなどに両面テープで並べて缶スプレーで色を付けます。3色写っていますが他車の物も一緒に作業したためです。右下の赤色がエースカー用。これは国鉄特急用の赤を用います。ちなみに左はスナックカー、上の黄色は東武りょうもう号用です。次いで枕カバーの白を入れます。これは結構大変ですが根気よく作業を続けてください。枕カバー部分のパーツが発売されていますが、ちょっと値段が高すぎます。どうしても色入れの自身の無い方はパーツを用いてください。より完璧を期すなら紙片を1シートにつき2枚ずつ貼って表現する方法もあります。一度7両分作業しましたが1週間かかりました・・・('02,1,16) これをダンボールなどに両面テープで並べて缶スプレーで色を付けます。3色写っていますが他車の物も一緒に作業したためです。右下の赤色がエースカー用。これは国鉄特急用の赤を用います。ちなみに左はスナックカー、上の黄色は東武りょうもう号用です。次いで枕カバーの白を入れます。これは結構大変ですが根気よく作業を続けてください。枕カバー部分のパーツが発売されていますが、ちょっと値段が高すぎます。どうしても色入れの自身の無い方はパーツを用いてください。より完璧を期すなら紙片を1シートにつき2枚ずつ貼って表現する方法もあります。一度7両分作業しましたが1週間かかりました・・・('02,1,16) |

窓ガラスの取り付けを行います。タイムリーにカツミからブルーの着色アクリル板が発売されましたので安易にこれを利用することにしました。適当な長さに切って行きますが、カッターナイフを用いると以外と苦労します。私は金属用ハサミで切り出しました。('02,3,6) 窓ガラスの取り付けを行います。タイムリーにカツミからブルーの着色アクリル板が発売されましたので安易にこれを利用することにしました。適当な長さに切って行きますが、カッターナイフを用いると以外と苦労します。私は金属用ハサミで切り出しました。('02,3,6) |

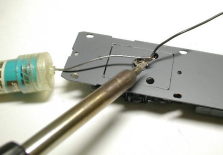

側面は問題ないのですが、前面はパノラミックウインドウになっています。この曲げが結構面倒なのですが、熱を用いて曲げれば簡単に行きます。いくつかやってみるとすぐコツがつかめます。写真では半田ゴテの熱をを用いて曲げているところです。熱を加えて柔らかくなったところで上手く曲げて行きます。接着は透明ゴム系ボンドを用いています。('02,3,6) 側面は問題ないのですが、前面はパノラミックウインドウになっています。この曲げが結構面倒なのですが、熱を用いて曲げれば簡単に行きます。いくつかやってみるとすぐコツがつかめます。写真では半田ゴテの熱をを用いて曲げているところです。熱を加えて柔らかくなったところで上手く曲げて行きます。接着は透明ゴム系ボンドを用いています。('02,3,6) |

灯火類のレンズを入れます。前照灯、標識灯、尾灯、ドア知らせ灯と1車両につき8個のレンズを取り付けます。これの取付はラッカー系シンナーを面相筆に含ませシンナー溶接による方法を取るときれいに仕上がります。ライトレンズの取り付けが汚い物をよく見かけますがこれは興ざめ、カツミのEH10等も汚いものが多く有名でした。ここはとにかく気合一発、全神経を集中させてください。ちなみにプラセメントや瞬間接着剤の利用はご法度です。('02,3,6) 灯火類のレンズを入れます。前照灯、標識灯、尾灯、ドア知らせ灯と1車両につき8個のレンズを取り付けます。これの取付はラッカー系シンナーを面相筆に含ませシンナー溶接による方法を取るときれいに仕上がります。ライトレンズの取り付けが汚い物をよく見かけますがこれは興ざめ、カツミのEH10等も汚いものが多く有名でした。ここはとにかく気合一発、全神経を集中させてください。ちなみにプラセメントや瞬間接着剤の利用はご法度です。('02,3,6) |

ここまでできたら先程塗装した客用椅子を取り付けます。まず床板取付ネジの当たる部分に写真のように3mmの穴を開けて逃げを作ります。今回椅子の取り付けには両面テープを用いました。10400系は名古屋-賢島間を主に走っていました。進行方向は下り(賢島行き)の場合、クを先頭に走りますのでパンタ無のモ以外全車運転台側に向かって取り付けます。私は大阪-賢島間の賢島行きを想定していますのでモが先頭、これ以外は全車運転台側に背を向けた方向でシートを取り付けます。('02,3,6) ここまでできたら先程塗装した客用椅子を取り付けます。まず床板取付ネジの当たる部分に写真のように3mmの穴を開けて逃げを作ります。今回椅子の取り付けには両面テープを用いました。10400系は名古屋-賢島間を主に走っていました。進行方向は下り(賢島行き)の場合、クを先頭に走りますのでパンタ無のモ以外全車運転台側に向かって取り付けます。私は大阪-賢島間の賢島行きを想定していますのでモが先頭、これ以外は全車運転台側に背を向けた方向でシートを取り付けます。('02,3,6) |

大分完成が近づいてきました。次回からは下回りの工作にかかります。('02,3,6) 大分完成が近づいてきました。次回からは下回りの工作にかかります。('02,3,6) |

MPギアは説明書どおりに仮組みして、動力の結線です。但しこの結線は説明書どおりに行うと逆走します。この説明書はいつまでたっても改善されていません。念のため仮結線してパワトラなどと共に試験走行します。('02,8,19) MPギアは説明書どおりに仮組みして、動力の結線です。但しこの結線は説明書どおりに行うと逆走します。この説明書はいつまでたっても改善されていません。念のため仮結線してパワトラなどと共に試験走行します。('02,8,19) |

走行方向を確認後結線を半田付けします。これには20Wの半田ごて、ヤニ入り半田を用います。('02,8,19) 走行方向を確認後結線を半田付けします。これには20Wの半田ごて、ヤニ入り半田を用います。('02,8,19) |

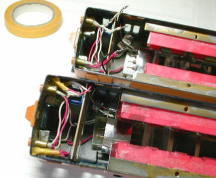

次いで仮組した下回りの本組に入ります。高さがかなりいい加減ですので、T車と線路に乗せて調整します。写真では右側がMP車ですがかなり低くなっています。('02,8,19) 次いで仮組した下回りの本組に入ります。高さがかなりいい加減ですので、T車と線路に乗せて調整します。写真では右側がMP車ですがかなり低くなっています。('02,8,19) |

高さを調整する為にワッシャー等様々なものを用いて調整します。今回はt0.5mmのプラ板からワッシャーを切り出してはめ込みました。また、専用とは名ばかりのエンドウ製ウエイトを修正します。シャフト部が干渉してしまいますのでこの部分(裏側)を削ります。かなり削らないといけませんので根気良く作業してください。('02,8,19) 高さを調整する為にワッシャー等様々なものを用いて調整します。今回はt0.5mmのプラ板からワッシャーを切り出してはめ込みました。また、専用とは名ばかりのエンドウ製ウエイトを修正します。シャフト部が干渉してしまいますのでこの部分(裏側)を削ります。かなり削らないといけませんので根気良く作業してください。('02,8,19) |

これで、T車とMP車の高さが揃いました。('02,8,19) これで、T車とMP車の高さが揃いました。('02,8,19) |

組み上がった下回りです。('02,8,19) 組み上がった下回りです。('02,8,19) |

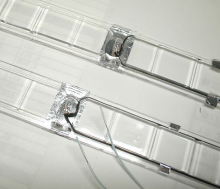

点灯化にかかります。エンドウのユニットライト、マッハの簡易定電圧点灯セットを用います。先頭車部分のユニットライトに定電圧セット用の基盤を組み込む為に切り欠きを作ります。('02,8,19) 点灯化にかかります。エンドウのユニットライト、マッハの簡易定電圧点灯セットを用います。先頭車部分のユニットライトに定電圧セット用の基盤を組み込む為に切り欠きを作ります。('02,8,19) |

まずは中間車用のユニットライトを加工します。長さを車体に合わせて揃え、電球を取り付けます。車台側との接続は目立たないようにトイレ側で行う為配線は両方とも同じ方向に取り回します。('02,8,19) まずは中間車用のユニットライトを加工します。長さを車体に合わせて揃え、電球を取り付けます。車台側との接続は目立たないようにトイレ側で行う為配線は両方とも同じ方向に取り回します。('02,8,19) |

車体と車台との結線は2Pのコネクターを用います。特にコネクターを用いる意味は全くありませんので、直接結線しても問題はありません。('02,8,19) 車体と車台との結線は2Pのコネクターを用います。特にコネクターを用いる意味は全くありませんので、直接結線しても問題はありません。('02,8,19) |

中間車の完成状態です。('02,8,19) 中間車の完成状態です。('02,8,19) |

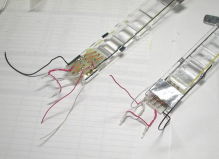

先頭車にかかります。あらかじめ各電球、線材を所定の長さ及び形状に加工します。とにかく車体内を電線がごちゃごちゃとしているのが見えるようでは内装、点灯化する意味が台無しになってしまいます。中間車の場合と同様に車台側との結線はトイレ側で行います。写真左側から前照灯、下部標識灯用、下部アース線用、下部尾灯用です。('02,8,19) 先頭車にかかります。あらかじめ各電球、線材を所定の長さ及び形状に加工します。とにかく車体内を電線がごちゃごちゃとしているのが見えるようでは内装、点灯化する意味が台無しになってしまいます。中間車の場合と同様に車台側との結線はトイレ側で行います。写真左側から前照灯、下部標識灯用、下部アース線用、下部尾灯用です。('02,8,19) |

これらを動力同様20Wの半田ごてで素早く半田付けします。('02,8,19) これらを動力同様20Wの半田ごてで素早く半田付けします。('02,8,19) |

この時点で前照灯の点灯を確認します。もちろんモーター車が進行する方向にだけ点灯することも確認してください。('02,8,19) この時点で前照灯の点灯を確認します。もちろんモーター車が進行する方向にだけ点灯することも確認してください。('02,8,19) |

次いでユニットライトを車体に取り付けます。('02,8,19) 次いでユニットライトを車体に取り付けます。('02,8,19) |

下部標識灯、尾灯用の電球の準備をします。こちらも線材の形状ををあらかじめ整えておきます。尚線材を束ねて「よる」場合できるだけ少ない部分でだけ「よる」ようにします。よった線材より真っ直ぐの物の方が占有体積が少ないのは明白です。('02,8,19) 下部標識灯、尾灯用の電球の準備をします。こちらも線材の形状ををあらかじめ整えておきます。尚線材を束ねて「よる」場合できるだけ少ない部分でだけ「よる」ようにします。よった線材より真っ直ぐの物の方が占有体積が少ないのは明白です。('02,8,19) |

ユニットライト側からの線材と結線します。素早く半田付けし、絶縁テープを巻きます。絶縁テープは別に何を用いても良いと思います。写真ではマスキングテープを用いています。但しセロテープは耐久性の面からお勧めできません。これで、点灯化工作は終了です。('02,8,19) ユニットライト側からの線材と結線します。素早く半田付けし、絶縁テープを巻きます。絶縁テープは別に何を用いても良いと思います。写真ではマスキングテープを用いています。但しセロテープは耐久性の面からお勧めできません。これで、点灯化工作は終了です。('02,8,19) |

最後に標識を取り付けます。関西人にとって伊勢は特別な場所、大阪発賢島行きとしました。実車は名古屋線のみでの運行だったため大阪線とは逆方向になりますので、椅子、編成とも向きが逆になっています。ここは個人の思い入れの部分、模型ならではの再現です。('02,8,19) 最後に標識を取り付けます。関西人にとって伊勢は特別な場所、大阪発賢島行きとしました。実車は名古屋線のみでの運行だったため大阪線とは逆方向になりますので、椅子、編成とも向きが逆になっています。ここは個人の思い入れの部分、模型ならではの再現です。('02,8,19) |

点灯状態です。やはり、前照灯のみなら標識灯も点灯化した方がかっこいいですね!('02,8,19) 点灯状態です。やはり、前照灯のみなら標識灯も点灯化した方がかっこいいですね!('02,8,19) |

こちらは尾灯点灯状態です。これで一応完成となりました。長らくお付き合い頂きありがとうございました。皆さんも、この形式にこだわらず是非工作にトライしてみてください。金属工作は鉄道模型で味わえる独特の工作です。是非この楽しさを皆さんにも味わっていただければと思います。尚、完成写真は金属工作のコーナーに掲載予定です。('02,8,19) こちらは尾灯点灯状態です。これで一応完成となりました。長らくお付き合い頂きありがとうございました。皆さんも、この形式にこだわらず是非工作にトライしてみてください。金属工作は鉄道模型で味わえる独特の工作です。是非この楽しさを皆さんにも味わっていただければと思います。尚、完成写真は金属工作のコーナーに掲載予定です。('02,8,19) |