まずキットを箱から出して部品の不足が無いかチェックします。私はそのついでに部品や追加パーツを100円ショップで売っているケースに分類してしまいます。写真はちょっと前に撮影した物で左から東武1800系、阪神8000系、京阪3000系の部品群です。('01,2,17) まずキットを箱から出して部品の不足が無いかチェックします。私はそのついでに部品や追加パーツを100円ショップで売っているケースに分類してしまいます。写真はちょっと前に撮影した物で左から東武1800系、阪神8000系、京阪3000系の部品群です。('01,2,17) |

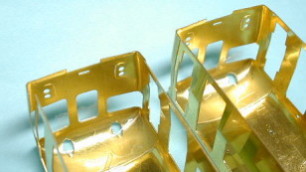

さて、まず組み立てる前に車体の曲げを修正します。半田付けはまだまだ先。左が未修正、右が修正後です。このキットの場合車体の曲げが強すぎる事が判ります。車体を両手で持ち窓の縦桟のある部分を中心に慎重に屋根肩の曲げを戻して(車体裾を広げて)行きます。車体裾を前後方向に見ればどの部分が戻し足りないか判りますので何度も見ながら戻して行きます。('01,2,17) さて、まず組み立てる前に車体の曲げを修正します。半田付けはまだまだ先。左が未修正、右が修正後です。このキットの場合車体の曲げが強すぎる事が判ります。車体を両手で持ち窓の縦桟のある部分を中心に慎重に屋根肩の曲げを戻して(車体裾を広げて)行きます。車体裾を前後方向に見ればどの部分が戻し足りないか判りますので何度も見ながら戻して行きます。('01,2,17) |

続いて前面パーツの修正を行います。車体から離して置いてある2つが修正前。端面が反ってめくれているのが判ると思います。これは粗目のヤスリで平にヤスリます。また真上から見ても外側に反っていますのでこれはじわりと手で曲げ戻し、やはり粗目のヤスリで平面になるように仕上げます。車体に添えている2つは修正後。置くだけの状態でもあまり段差が無くなっています。('01,2,17) 続いて前面パーツの修正を行います。車体から離して置いてある2つが修正前。端面が反ってめくれているのが判ると思います。これは粗目のヤスリで平にヤスリます。また真上から見ても外側に反っていますのでこれはじわりと手で曲げ戻し、やはり粗目のヤスリで平面になるように仕上げます。車体に添えている2つは修正後。置くだけの状態でもあまり段差が無くなっています。('01,2,17) |

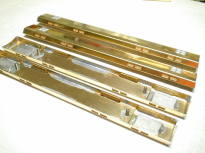

ここで言う粗目のヤスリですが写真真ん中のものを考えて下さい。一番右は通常使う精密用細目、一番左の物は粗すぎますので模型には適しません。真ん中の物はDIYで「精密金属用」として380円で売られていた物です。もちろん模型屋さんで買うとこれの半分の大きさの物で倍の値段がします。('01,2,17) ここで言う粗目のヤスリですが写真真ん中のものを考えて下さい。一番右は通常使う精密用細目、一番左の物は粗すぎますので模型には適しません。真ん中の物はDIYで「精密金属用」として380円で売られていた物です。もちろん模型屋さんで買うとこれの半分の大きさの物で倍の値段がします。('01,2,17) |

いよいよ半田付けです。上から100W、60W、20Wのコテです。通常は100Wの物を使います。60Wの物はまず使う事はありませんが、小物の工作に使います。私の場合京阪1900系や3000系のTVアンテナの工作に用いました。20Wの物は配線用です。まずは100Wの物があれば工作できます。このこて先の整形がポイントです。大体斜めに削るのが定石のようですが3面くらい作ると色んな角度でコテをあてる事ができます。また工作の度に整形しなければなりません。と言うのも置いている間にコテ先の平面部分が腐食により引けているからです。そのままでは上手く半田が接着面に流れてくれません。('01,2,19) いよいよ半田付けです。上から100W、60W、20Wのコテです。通常は100Wの物を使います。60Wの物はまず使う事はありませんが、小物の工作に使います。私の場合京阪1900系や3000系のTVアンテナの工作に用いました。20Wの物は配線用です。まずは100Wの物があれば工作できます。このこて先の整形がポイントです。大体斜めに削るのが定石のようですが3面くらい作ると色んな角度でコテをあてる事ができます。また工作の度に整形しなければなりません。と言うのも置いている間にコテ先の平面部分が腐食により引けているからです。そのままでは上手く半田が接着面に流れてくれません。('01,2,19) |

半田とフラックス(右2本の瓶)です。色々と種類があります通常の工作には錫含有率60%の松ヤニの入っていない物を用います。写真中央青のラベルの物がそれの線状の物、その上に横に置いている物が棒状の物です。その他オレンジの物は錫含有率の少ない盛り上げ用。60%の物に比べて流れにくく整形時にパテのような使い方をします。左から3つはそれぞれヤニ入りの線状の物で糸状の細い物等各種あります。さて実際の半田付けですがまず接着面にフラックスを流し酸化した接着面をきれいにします。その後半田をコテで少量溶かし接着面にあてコテを滑らすとフラックスに沿ってツーっと半田が流れます。何回か試されるとすぐコツがつかめると思います。フラックスはマッハ模型で売っていた容器(右から2番目)に詰め替えますと非常に便利です。 半田とフラックス(右2本の瓶)です。色々と種類があります通常の工作には錫含有率60%の松ヤニの入っていない物を用います。写真中央青のラベルの物がそれの線状の物、その上に横に置いている物が棒状の物です。その他オレンジの物は錫含有率の少ない盛り上げ用。60%の物に比べて流れにくく整形時にパテのような使い方をします。左から3つはそれぞれヤニ入りの線状の物で糸状の細い物等各種あります。さて実際の半田付けですがまず接着面にフラックスを流し酸化した接着面をきれいにします。その後半田をコテで少量溶かし接着面にあてコテを滑らすとフラックスに沿ってツーっと半田が流れます。何回か試されるとすぐコツがつかめると思います。フラックスはマッハ模型で売っていた容器(右から2番目)に詰め替えますと非常に便利です。 |

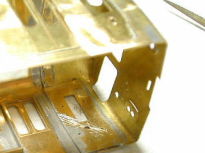

早速工作に入ります。まずは妻板の取り付け。私の場合はまず一端の隅を仮止めします。ここで側板ときっちりと面一になっている事を確認して下さい。('01,2,19) 早速工作に入ります。まずは妻板の取り付け。私の場合はまず一端の隅を仮止めします。ここで側板ときっちりと面一になっている事を確認して下さい。('01,2,19) |

それから全体に半田を流します。このキットはかなり誤差があり隙間ができていますので少し多目に半田を流します。基本的には少量の半田を如何に流すかがポイントですが、最初の内はそれにこだわると半田が少なすぎて弱い半田付けになってしまう事があります。その意味でもこのキットの場合多目の半田が必要となりますのでどれくらいの半田をコテに付ければどれくらい流れるか半田の量の加減を研究して見て下さい。('01,2,19) それから全体に半田を流します。このキットはかなり誤差があり隙間ができていますので少し多目に半田を流します。基本的には少量の半田を如何に流すかがポイントですが、最初の内はそれにこだわると半田が少なすぎて弱い半田付けになってしまう事があります。その意味でもこのキットの場合多目の半田が必要となりますのでどれくらいの半田をコテに付ければどれくらい流れるか半田の量の加減を研究して見て下さい。('01,2,19) |

続いて前面を取り付けます。きっちりと合うキットですとテープなどで仮止めして裏からコテをあてますが、今回は表から仮止めします。というのも接合面が複雑ですので仮止め後裏返した時点でずれてしまう事がある為です。('01,2,19) 続いて前面を取り付けます。きっちりと合うキットですとテープなどで仮止めして裏からコテをあてますが、今回は表から仮止めします。というのも接合面が複雑ですので仮止め後裏返した時点でずれてしまう事がある為です。('01,2,19) |

続いて裏返して両肩2ヶ所と表側車体裾にコテをあて仮止めします。ここで前面と側面のノリシロ(半田シロ)となる乗務員扉を取り付けます。説明書では裏板と表の扉部分を張り合わせてから車体に取り付けるようになっていますが、位置決めがずれる可能性がありますので裏板だけを取り付けます。丁度手摺用の穴が空いていますのでこれをガイドに位置を決め写真の様にテープで仮止めし裏からコテをあてます。('01,2,19) 続いて裏返して両肩2ヶ所と表側車体裾にコテをあて仮止めします。ここで前面と側面のノリシロ(半田シロ)となる乗務員扉を取り付けます。説明書では裏板と表の扉部分を張り合わせてから車体に取り付けるようになっていますが、位置決めがずれる可能性がありますので裏板だけを取り付けます。丁度手摺用の穴が空いていますのでこれをガイドに位置を決め写真の様にテープで仮止めし裏からコテをあてます。('01,2,19) |

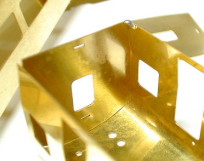

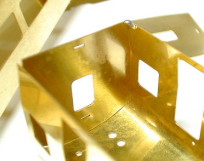

続いて本付けに入ります。継目屋根部分に半田を流した後裏板をあてて半田で止めます。そして再度裏板の上からコテをあてて密着させます。丁度その状態が左の写真となります。続いて説明書にしたがって客用扉を組み立ててから車体に取り付けます。('01,2,19) 続いて本付けに入ります。継目屋根部分に半田を流した後裏板をあてて半田で止めます。そして再度裏板の上からコテをあてて密着させます。丁度その状態が左の写真となります。続いて説明書にしたがって客用扉を組み立ててから車体に取り付けます。('01,2,19) |

表面継目の仕上げに入る前にアングルを取り付けます。カツミの取付治具を用いると今迄のアングル取付の苦労が嘘の様に簡単に取り付けられます。まずアングルが反っていますのでそれをじわりじわりと手で戻します。真っ直ぐになったら今度は車体側の膨らみ等、歪みを修正します。ドアを付けた時点で熱によって車体が膨らんだりしている為です。('01,2,19) 表面継目の仕上げに入る前にアングルを取り付けます。カツミの取付治具を用いると今迄のアングル取付の苦労が嘘の様に簡単に取り付けられます。まずアングルが反っていますのでそれをじわりじわりと手で戻します。真っ直ぐになったら今度は車体側の膨らみ等、歪みを修正します。ドアを付けた時点で熱によって車体が膨らんだりしている為です。('01,2,19) |

表に回って継目を埋める為の半田を盛ります。このキットはかなり合いが悪いので大量に盛らなければなりません。半田が流れる前に素早くコテを離して盛って行きます。どうしても引けが出ますが一回で済まそうとせず一旦これで仕上げて、引けがあれば再度その部分に半田を盛ります。ただどうしても上手く行かない場合はパテ等を使っても何ら差し障りはありません。('01,2,19) 表に回って継目を埋める為の半田を盛ります。このキットはかなり合いが悪いので大量に盛らなければなりません。半田が流れる前に素早くコテを離して盛って行きます。どうしても引けが出ますが一回で済まそうとせず一旦これで仕上げて、引けがあれば再度その部分に半田を盛ります。ただどうしても上手く行かない場合はパテ等を使っても何ら差し障りはありません。('01,2,19) |

半田付け前に使った粗目のヤスリで仕上げます。大体で仕上げ次は細目のヤスリで仕上げて行きます。ここで引けが見つかれば再度半田を盛って同じ工程を繰り返します。続いて耐水ペーパーで仕上げて行きますがこれは別項にて。('01,2,19) 半田付け前に使った粗目のヤスリで仕上げます。大体で仕上げ次は細目のヤスリで仕上げて行きます。ここで引けが見つかれば再度半田を盛って同じ工程を繰り返します。続いて耐水ペーパーで仕上げて行きますがこれは別項にて。('01,2,19) |

一旦ここで終了。工作後は必ず洗浄が必用です。これを怠ると次回工作時に腐食によって大変な事になってしまいます。私はクレンザーを用いています。まだ完全に仕上がっていない状態ですのであまり気にする事はありませんが、仕上後クレンザーを使って洗浄すると半田の部分が削られ継目が出てきますので注意が必要です。('01,2,19) 一旦ここで終了。工作後は必ず洗浄が必用です。これを怠ると次回工作時に腐食によって大変な事になってしまいます。私はクレンザーを用いています。まだ完全に仕上がっていない状態ですのであまり気にする事はありませんが、仕上後クレンザーを使って洗浄すると半田の部分が削られ継目が出てきますので注意が必要です。('01,2,19) |

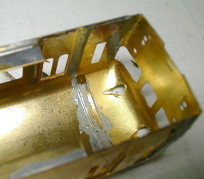

続いて耐水ペーパーによる継目の仕上げです。耐水パーぺー(写真右)は板等に貼り付けてヤスリの様にして使います。そうしなければ平面性が得られませんので必ず実行して下さい。写真中央は木製床板、その右はベークライト板に貼り付けたものです。このベークライト板は模型店でモデルプランニングからのサービス品として配られていました。目の違った物をいくつか用意しますカップの水はもちろん水研ぎの為の水、その横のティッシュは真っ黒になった研ぎ水拭き取り用。町中で配っている物を牛乳パック(500cc用)に入れています。('01,2,24) 続いて耐水ペーパーによる継目の仕上げです。耐水パーぺー(写真右)は板等に貼り付けてヤスリの様にして使います。そうしなければ平面性が得られませんので必ず実行して下さい。写真中央は木製床板、その右はベークライト板に貼り付けたものです。このベークライト板は模型店でモデルプランニングからのサービス品として配られていました。目の違った物をいくつか用意しますカップの水はもちろん水研ぎの為の水、その横のティッシュは真っ黒になった研ぎ水拭き取り用。町中で配っている物を牛乳パック(500cc用)に入れています。('01,2,24) |

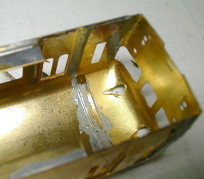

水研ぎですが要は水を付けて耐水ペーパーでヤスルと考えて頂ければ良いかと思います。400番程度の物から600、800、1200番と徐々に目の細かい物へと変えて行き最終的には2000番程度の物で仕上ます。写真は仕上がった状態です。くどい様ですがとにかく平面性を大事にして下さい。ひかりを反射させれば良く判ります。また屋根肩のカーブのラインも継目のところで乱れない様に、やはり光に反射させて仕上て行きます。尚、手が真っ黒になりますがこれには半田の鉛が含まれていますので人体には十分気を付けて下さい。最近良く思うのですが、半田に替る接着剤が何か無いものでしょうか。これだけ環境問題がクローズアップされているのにいつまでも前世代的な工法を使っているのですから模型の世界の将来が危ぶまれます。('01,2,24) 水研ぎですが要は水を付けて耐水ペーパーでヤスルと考えて頂ければ良いかと思います。400番程度の物から600、800、1200番と徐々に目の細かい物へと変えて行き最終的には2000番程度の物で仕上ます。写真は仕上がった状態です。くどい様ですがとにかく平面性を大事にして下さい。ひかりを反射させれば良く判ります。また屋根肩のカーブのラインも継目のところで乱れない様に、やはり光に反射させて仕上て行きます。尚、手が真っ黒になりますがこれには半田の鉛が含まれていますので人体には十分気を付けて下さい。最近良く思うのですが、半田に替る接着剤が何か無いものでしょうか。これだけ環境問題がクローズアップされているのにいつまでも前世代的な工法を使っているのですから模型の世界の将来が危ぶまれます。('01,2,24) |

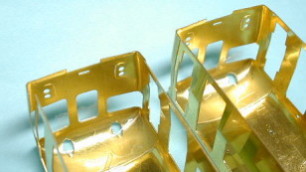

ちょっと息抜きにクーラーを組み立てます。写真ではよく見えませんが本体をセロテープで作業台に止め妻面部分をニッパーで挟んで所定位置にあてます。その上で半田付けします。妻面と本体の曲げがきっちり合っていませんので妻面を本体にテープで仮止めしての工作は無理ですので逆に本体を固定してしまいます。('01,2,24) ちょっと息抜きにクーラーを組み立てます。写真ではよく見えませんが本体をセロテープで作業台に止め妻面部分をニッパーで挟んで所定位置にあてます。その上で半田付けします。妻面と本体の曲げがきっちり合っていませんので妻面を本体にテープで仮止めしての工作は無理ですので逆に本体を固定してしまいます。('01,2,24) |

妻面にはたっぷりと半田を流し継目の修正を行います。また天井部分のファンはホワイトメタル製ですので通常は接着剤を用いますが充分なノリシロ部分がありますのでコテを使って溶接します。半田付けと同じ要領でフラックスを流しそのままパーツの端にコテを当てるとその部分のホワイトメタルが溶けて半田を流したのと同じように接着できます。素早く半田付けしなければパーツが溶けてしまうかと心配ですがよっぽどゆっくりと熱を加えない限りそのような心配はありませんので焦らずゆっくりと作業します。写真はクーラーの完成状態です。('01,2,24) 妻面にはたっぷりと半田を流し継目の修正を行います。また天井部分のファンはホワイトメタル製ですので通常は接着剤を用いますが充分なノリシロ部分がありますのでコテを使って溶接します。半田付けと同じ要領でフラックスを流しそのままパーツの端にコテを当てるとその部分のホワイトメタルが溶けて半田を流したのと同じように接着できます。素早く半田付けしなければパーツが溶けてしまうかと心配ですがよっぽどゆっくりと熱を加えない限りそのような心配はありませんので焦らずゆっくりと作業します。写真はクーラーの完成状態です。('01,2,24) |

このままの状態では角張ったクーラーとなってしまいますのでヤスリで丸めます。角の部分がどうしてもヤスられがちですので直線部分のみ意識してヤスリます。角の部分はいつの間にやら丸まっています。洗顔の時Tゾーンを洗えば頬等他の部分は無意識に洗顔されているのと同じと考えて下さい。仕上げは耐水パーパーを板等に貼らずに使います。これで丸みを柔らかに仕上ます。('01,3,4) このままの状態では角張ったクーラーとなってしまいますのでヤスリで丸めます。角の部分がどうしてもヤスられがちですので直線部分のみ意識してヤスリます。角の部分はいつの間にやら丸まっています。洗顔の時Tゾーンを洗えば頬等他の部分は無意識に洗顔されているのと同じと考えて下さい。仕上げは耐水パーパーを板等に貼らずに使います。これで丸みを柔らかに仕上ます。('01,3,4) |

車体に戻ります。まず、パンタの取付孔を開け直します。キットは19*17のピッチで開けられていますのでこれを16*14のピッチに修正します。元の取付孔は後で広げてエンドウの近鉄用パンタ台の取付に使います。続いて雨樋を貼ります。このキットは非常に親切で雨樋位置に筋彫りがされていますのでこれに沿って半田付けします。筋彫りされているのは雨樋上辺位置です。よって私の場合筋彫りの位置より雨樋幅分外側にいつものごとくアルミの治具をあてました。詳しくは東武1800系の項をご覧ください。('01,3,4) 車体に戻ります。まず、パンタの取付孔を開け直します。キットは19*17のピッチで開けられていますのでこれを16*14のピッチに修正します。元の取付孔は後で広げてエンドウの近鉄用パンタ台の取付に使います。続いて雨樋を貼ります。このキットは非常に親切で雨樋位置に筋彫りがされていますのでこれに沿って半田付けします。筋彫りされているのは雨樋上辺位置です。よって私の場合筋彫りの位置より雨樋幅分外側にいつものごとくアルミの治具をあてました。詳しくは東武1800系の項をご覧ください。('01,3,4) |

屋根肩の雨樋は先頭部2mm程残して手前まで取り付けます。先頭部は角に大きなRが付いていますので写真の様に別に作った物を貼り付けます。この時、先頭部の修正の為に盛った半田をあまり溶かさないように注意します。('01,3,4) 屋根肩の雨樋は先頭部2mm程残して手前まで取り付けます。先頭部は角に大きなRが付いていますので写真の様に別に作った物を貼り付けます。この時、先頭部の修正の為に盛った半田をあまり溶かさないように注意します。('01,3,4) |

妻板側の雨樋もRが付いていたような気がしますが説明書ではR無しでしたのでそれに従います。丁度写真のような感じになります。('01,3,4) 妻板側の雨樋もRが付いていたような気がしますが説明書ではR無しでしたのでそれに従います。丁度写真のような感じになります。('01,3,4) |

写真では判りにくいですが、完全に仕上たつもりでも光にあてると引けがあるのが発見できます。雨樋の曲がっているあたり光の反射したラインが乱れているのがお判り頂けるでしょうか。これはゆるい引けではなく粗目のヤスリできつく削りすぎた為にできた傷ですがこれらを含め細かい目の耐水で仕上て行くと今迄見えなかった傷がどんどん現れてきます。('01,3,15) 写真では判りにくいですが、完全に仕上たつもりでも光にあてると引けがあるのが発見できます。雨樋の曲がっているあたり光の反射したラインが乱れているのがお判り頂けるでしょうか。これはゆるい引けではなく粗目のヤスリできつく削りすぎた為にできた傷ですがこれらを含め細かい目の耐水で仕上て行くと今迄見えなかった傷がどんどん現れてきます。('01,3,15) |

ここは、はやる気持を抑えて再度半田を盛ります。塗装後に後悔しない為にも納得行くまでこの作業は繰り返さなければなりません。仕上た半田の上に再度半田を盛るのは結構コツが要りますがポイントは素早く半田をチョンと付ける感覚です。('01,3,15) ここは、はやる気持を抑えて再度半田を盛ります。塗装後に後悔しない為にも納得行くまでこの作業は繰り返さなければなりません。仕上た半田の上に再度半田を盛るのは結構コツが要りますがポイントは素早く半田をチョンと付ける感覚です。('01,3,15) |

継目の修正からかなり時間が立ちましたが、継目修正にはいくら時間をかけてもかまわないと思います。とにかく納得行くまで根気良く。次は乗務員用扉を取り付けます。説明書通りの手順ではありませんので悪しからず。扉裏板部分に半田付け用の孔を開けます。裏側は凸上になり半田が上手く流れませんのでこの部分は平にヤスリます。扉を所定位置に仮止めし、裏から先程開けた穴に半田を流します。('01,4,24) 継目の修正からかなり時間が立ちましたが、継目修正にはいくら時間をかけてもかまわないと思います。とにかく納得行くまで根気良く。次は乗務員用扉を取り付けます。説明書通りの手順ではありませんので悪しからず。扉裏板部分に半田付け用の孔を開けます。裏側は凸上になり半田が上手く流れませんのでこの部分は平にヤスリます。扉を所定位置に仮止めし、裏から先程開けた穴に半田を流します。('01,4,24) |

続いて乗務員用手摺を取り付けます。キットでは丁寧に折り曲げられていますが少し曲げが甘くまた少し寸法が大きすぎますので若干きつめに修正します。また車体側面のおれに併せて手摺も折れていますのでこちらも加工します。('01,4,24) 続いて乗務員用手摺を取り付けます。キットでは丁寧に折り曲げられていますが少し曲げが甘くまた少し寸法が大きすぎますので若干きつめに修正します。また車体側面のおれに併せて手摺も折れていますのでこちらも加工します。('01,4,24) |

次はいよいよライトの取付です。この車両の最も特徴のある部分ですからここにもかなりの時間をかけます。まずはエコーのメッキパーツを最後にとりつける為内径2.6mm、外径3.0mmのパイプを別途用意します。そのままでは写真の様に空を向いてしまいますのでこれを修正しなければなりません。('01,4,25) 次はいよいよライトの取付です。この車両の最も特徴のある部分ですからここにもかなりの時間をかけます。まずはエコーのメッキパーツを最後にとりつける為内径2.6mm、外径3.0mmのパイプを別途用意します。そのままでは写真の様に空を向いてしまいますのでこれを修正しなければなりません。('01,4,25) |

定規上の丸ヤスリを用います。また、前面窓更新の物と未更新の物とでこの部分の抜きに差があります。車体からパイプの飛び出ている部分が全車均等になるように慎重に修正します。('01,4,25) 定規上の丸ヤスリを用います。また、前面窓更新の物と未更新の物とでこの部分の抜きに差があります。車体からパイプの飛び出ている部分が全車均等になるように慎重に修正します。('01,4,25) |

以上の修正が終わってから漸くパイプを車体に取り付けます。パイプが真っ直ぐ前面を向くように手前写真の様に棒をパイプに通して取り付けます。通常は裏から半田を流しますが、この車両の場合この部分がかなりのポイントですので奥写真の様に表側からたっぷりと半田を流します。その後裏から半田の回っていない個所に半田を流します。ポイントはとにかくライト周りにたっぷりと半田を流す事です。その後ありとあらゆる道具を使って整形して行きます。詳しくは次回以降。('01,4,25) 以上の修正が終わってから漸くパイプを車体に取り付けます。パイプが真っ直ぐ前面を向くように手前写真の様に棒をパイプに通して取り付けます。通常は裏から半田を流しますが、この車両の場合この部分がかなりのポイントですので奥写真の様に表側からたっぷりと半田を流します。その後裏から半田の回っていない個所に半田を流します。ポイントはとにかくライト周りにたっぷりと半田を流す事です。その後ありとあらゆる道具を使って整形して行きます。詳しくは次回以降。('01,4,25) |

整形に使う道具をざっと並べてみました。左上はご存知彫刻刀、その右は角材の先を斜めに切りそこへ耐水ペーパー片を貼り付けたもの。その下の金色に見える物は真鍮アングルの先端を削って刃物の様にしたもの。これは真鍮同士と言う事で車体への傷が最小限で済みます。下側に移って各種形態のヤスリ類。右側はマッハのキサゲブラシ3種類程は必用です。一番右側はエコーのキサゲ。とにかく彫刻をするくらいの気持で形を作って行きます。('01,6,5) 整形に使う道具をざっと並べてみました。左上はご存知彫刻刀、その右は角材の先を斜めに切りそこへ耐水ペーパー片を貼り付けたもの。その下の金色に見える物は真鍮アングルの先端を削って刃物の様にしたもの。これは真鍮同士と言う事で車体への傷が最小限で済みます。下側に移って各種形態のヤスリ類。右側はマッハのキサゲブラシ3種類程は必用です。一番右側はエコーのキサゲ。とにかく彫刻をするくらいの気持で形を作って行きます。('01,6,5) |

光の加減で見えにくいですがライト周りの完成です。何度も書きましたがこの車両の最も大事な部分ですので妥協の無い工作が必要です。('01,6,5) 光の加減で見えにくいですがライト周りの完成です。何度も書きましたがこの車両の最も大事な部分ですので妥協の無い工作が必要です。('01,6,5) |

さて、まず組み立てる前に車体の曲げを修正します。半田付けはまだまだ先。左が未修正、右が修正後です。このキットの場合車体の曲げが強すぎる事が判ります。車体を両手で持ち窓の縦桟のある部分を中心に慎重に屋根肩の曲げを戻して(車体裾を広げて)行きます。車体裾を前後方向に見ればどの部分が戻し足りないか判りますので何度も見ながら戻して行きます。('01,2,17)

さて、まず組み立てる前に車体の曲げを修正します。半田付けはまだまだ先。左が未修正、右が修正後です。このキットの場合車体の曲げが強すぎる事が判ります。車体を両手で持ち窓の縦桟のある部分を中心に慎重に屋根肩の曲げを戻して(車体裾を広げて)行きます。車体裾を前後方向に見ればどの部分が戻し足りないか判りますので何度も見ながら戻して行きます。('01,2,17) 早速工作に入ります。まずは妻板の取り付け。私の場合はまず一端の隅を仮止めします。ここで側板ときっちりと面一になっている事を確認して下さい。('01,2,19)

早速工作に入ります。まずは妻板の取り付け。私の場合はまず一端の隅を仮止めします。ここで側板ときっちりと面一になっている事を確認して下さい。('01,2,19) それから全体に半田を流します。このキットはかなり誤差があり隙間ができていますので少し多目に半田を流します。基本的には少量の半田を如何に流すかがポイントですが、最初の内はそれにこだわると半田が少なすぎて弱い半田付けになってしまう事があります。その意味でもこのキットの場合多目の半田が必要となりますのでどれくらいの半田をコテに付ければどれくらい流れるか半田の量の加減を研究して見て下さい。('01,2,19)

それから全体に半田を流します。このキットはかなり誤差があり隙間ができていますので少し多目に半田を流します。基本的には少量の半田を如何に流すかがポイントですが、最初の内はそれにこだわると半田が少なすぎて弱い半田付けになってしまう事があります。その意味でもこのキットの場合多目の半田が必要となりますのでどれくらいの半田をコテに付ければどれくらい流れるか半田の量の加減を研究して見て下さい。('01,2,19) 続いて前面を取り付けます。きっちりと合うキットですとテープなどで仮止めして裏からコテをあてますが、今回は表から仮止めします。というのも接合面が複雑ですので仮止め後裏返した時点でずれてしまう事がある為です。('01,2,19)

続いて前面を取り付けます。きっちりと合うキットですとテープなどで仮止めして裏からコテをあてますが、今回は表から仮止めします。というのも接合面が複雑ですので仮止め後裏返した時点でずれてしまう事がある為です。('01,2,19) 続いて裏返して両肩2ヶ所と表側車体裾にコテをあて仮止めします。ここで前面と側面のノリシロ(半田シロ)となる乗務員扉を取り付けます。説明書では裏板と表の扉部分を張り合わせてから車体に取り付けるようになっていますが、位置決めがずれる可能性がありますので裏板だけを取り付けます。丁度手摺用の穴が空いていますのでこれをガイドに位置を決め写真の様にテープで仮止めし裏からコテをあてます。('01,2,19)

続いて裏返して両肩2ヶ所と表側車体裾にコテをあて仮止めします。ここで前面と側面のノリシロ(半田シロ)となる乗務員扉を取り付けます。説明書では裏板と表の扉部分を張り合わせてから車体に取り付けるようになっていますが、位置決めがずれる可能性がありますので裏板だけを取り付けます。丁度手摺用の穴が空いていますのでこれをガイドに位置を決め写真の様にテープで仮止めし裏からコテをあてます。('01,2,19) 続いて本付けに入ります。継目屋根部分に半田を流した後裏板をあてて半田で止めます。そして再度裏板の上からコテをあてて密着させます。丁度その状態が左の写真となります。続いて説明書にしたがって客用扉を組み立ててから車体に取り付けます。('01,2,19)

続いて本付けに入ります。継目屋根部分に半田を流した後裏板をあてて半田で止めます。そして再度裏板の上からコテをあてて密着させます。丁度その状態が左の写真となります。続いて説明書にしたがって客用扉を組み立ててから車体に取り付けます。('01,2,19) 表に回って継目を埋める為の半田を盛ります。このキットはかなり合いが悪いので大量に盛らなければなりません。半田が流れる前に素早くコテを離して盛って行きます。どうしても引けが出ますが一回で済まそうとせず一旦これで仕上げて、引けがあれば再度その部分に半田を盛ります。ただどうしても上手く行かない場合はパテ等を使っても何ら差し障りはありません。('01,2,19)

表に回って継目を埋める為の半田を盛ります。このキットはかなり合いが悪いので大量に盛らなければなりません。半田が流れる前に素早くコテを離して盛って行きます。どうしても引けが出ますが一回で済まそうとせず一旦これで仕上げて、引けがあれば再度その部分に半田を盛ります。ただどうしても上手く行かない場合はパテ等を使っても何ら差し障りはありません。('01,2,19) 半田付け前に使った粗目のヤスリで仕上げます。大体で仕上げ次は細目のヤスリで仕上げて行きます。ここで引けが見つかれば再度半田を盛って同じ工程を繰り返します。続いて耐水ペーパーで仕上げて行きますがこれは別項にて。('01,2,19)

半田付け前に使った粗目のヤスリで仕上げます。大体で仕上げ次は細目のヤスリで仕上げて行きます。ここで引けが見つかれば再度半田を盛って同じ工程を繰り返します。続いて耐水ペーパーで仕上げて行きますがこれは別項にて。('01,2,19) 一旦ここで終了。工作後は必ず洗浄が必用です。これを怠ると次回工作時に腐食によって大変な事になってしまいます。私はクレンザーを用いています。まだ完全に仕上がっていない状態ですのであまり気にする事はありませんが、仕上後クレンザーを使って洗浄すると半田の部分が削られ継目が出てきますので注意が必要です。('01,2,19)

一旦ここで終了。工作後は必ず洗浄が必用です。これを怠ると次回工作時に腐食によって大変な事になってしまいます。私はクレンザーを用いています。まだ完全に仕上がっていない状態ですのであまり気にする事はありませんが、仕上後クレンザーを使って洗浄すると半田の部分が削られ継目が出てきますので注意が必要です。('01,2,19) 写真では判りにくいですが、完全に仕上たつもりでも光にあてると引けがあるのが発見できます。雨樋の曲がっているあたり光の反射したラインが乱れているのがお判り頂けるでしょうか。これはゆるい引けではなく粗目のヤスリできつく削りすぎた為にできた傷ですがこれらを含め細かい目の耐水で仕上て行くと今迄見えなかった傷がどんどん現れてきます。('01,3,15)

写真では判りにくいですが、完全に仕上たつもりでも光にあてると引けがあるのが発見できます。雨樋の曲がっているあたり光の反射したラインが乱れているのがお判り頂けるでしょうか。これはゆるい引けではなく粗目のヤスリできつく削りすぎた為にできた傷ですがこれらを含め細かい目の耐水で仕上て行くと今迄見えなかった傷がどんどん現れてきます。('01,3,15) ここは、はやる気持を抑えて再度半田を盛ります。塗装後に後悔しない為にも納得行くまでこの作業は繰り返さなければなりません。仕上た半田の上に再度半田を盛るのは結構コツが要りますがポイントは素早く半田をチョンと付ける感覚です。('01,3,15)

ここは、はやる気持を抑えて再度半田を盛ります。塗装後に後悔しない為にも納得行くまでこの作業は繰り返さなければなりません。仕上た半田の上に再度半田を盛るのは結構コツが要りますがポイントは素早く半田をチョンと付ける感覚です。('01,3,15)